相続手続きを進める中で、大変役に立つ「法定相続情報一覧図」という制度をご存じでしょうか?

これは、相続手続きの負担を軽減するために作られた制度で、法務局が相続関係を公的に証明してくれる仕組みです。

この記事では、法定相続情報一覧図の役割や作り方、申請方法、そして実際にどのような手続きで使えるのか、行政書士が詳しく解説します。

法定相続情報一覧図とは?

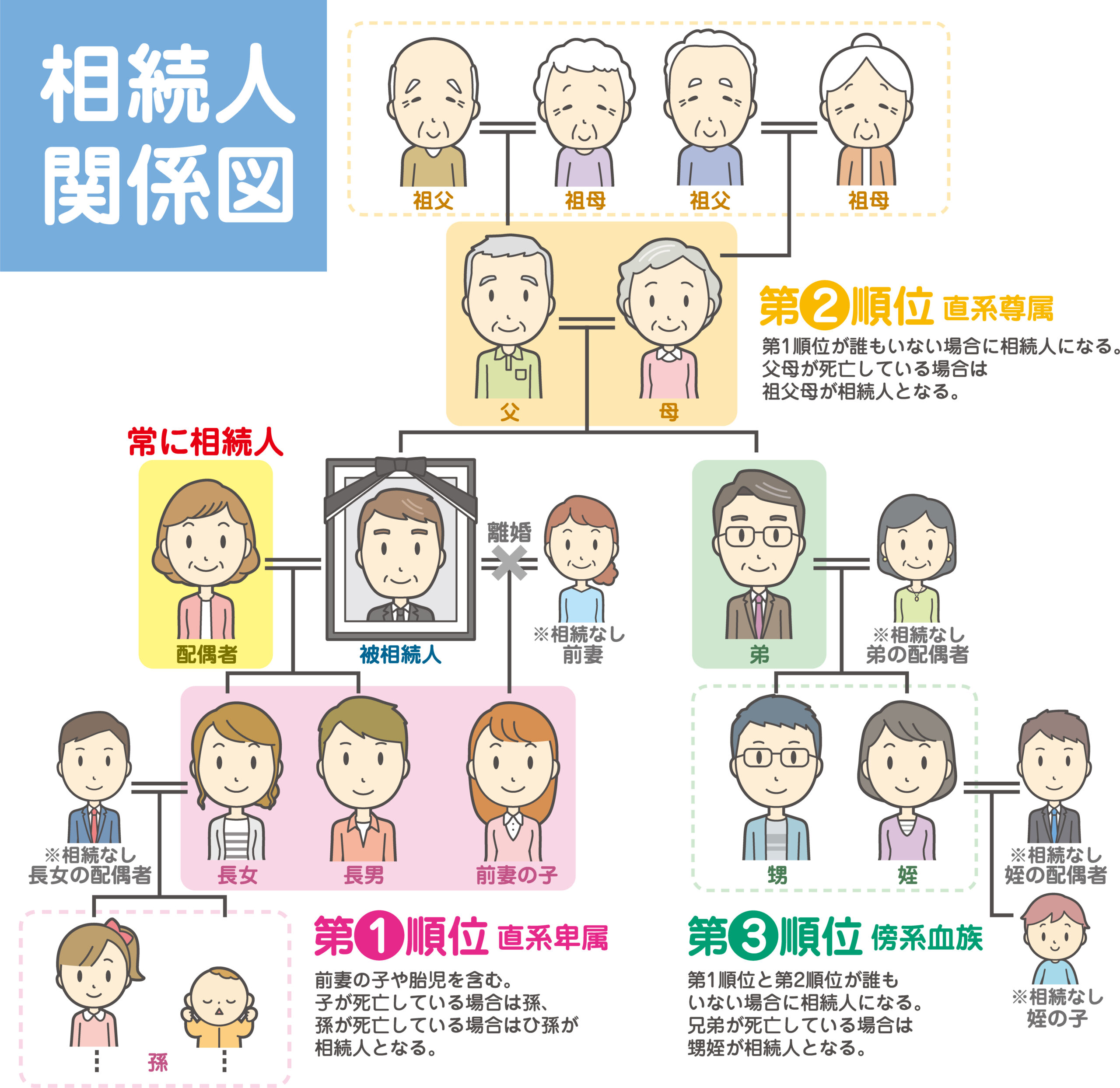

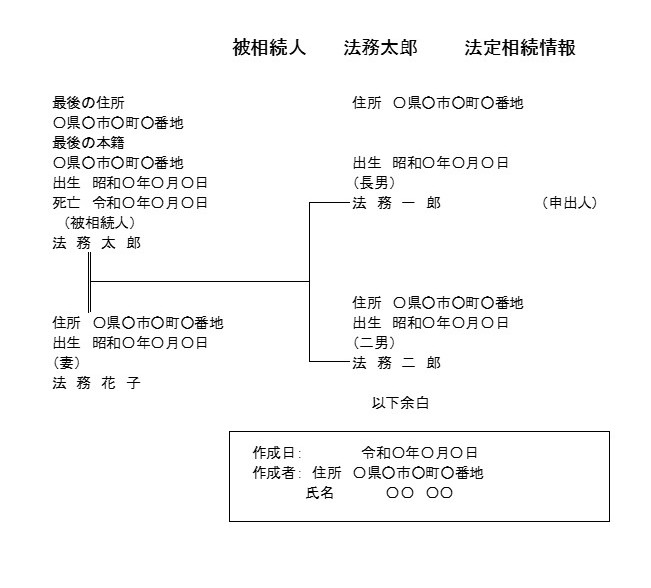

「法定相続情報一覧図」とは、被相続人とその法定相続人を一覧にした書面で、戸籍一式(出生から死亡まで)をもとに相続関係を図式化した、いわば簡易的な家系図のようなものです。

法務局で登記官の認証を受けることで「法定相続情報一覧図の写し」として交付され、これを各種相続手続きで戸籍謄本一式の代わりに利用できるようになります。

これを利用することで、銀行や証券会社、不動産登記、預貯金の解約手続き、相続税の申告など、さまざまな相続手続きに必要な戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。

つまり、法定相続情報一覧図を一度作成すれば、相続手続きが格段にスムーズに進むのです。

法定相続情報一覧図の役割とメリット

相続手続きの簡素化と負担軽減

従来は、各金融機関や法務局など、相続手続きのたびに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍の束を何度も提出する必要がありました。

しかし、法定相続情報一覧図を活用することで、これらの戸籍謄本一式の代わりとして手続きが可能になります。

原本の保護

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式は、場合によってはかなり古いものまで取り寄せなければならず、手間も時間もかかります。収集した後も何度も使ううちに紛失や破損のリスクがあります。しかし法定相続情報一覧図を使えば、原本の戸籍一式を大事に保管しつつ、コピー(写し)を繰り返し利用できます。

無料で複数部取得可能

法定相続情報一覧図の写しは、申請すれば無料で複数部取得できます。

金融機関や登記所など、複数の窓口で同時進行で相続手続きを進める際などにとても便利です。

どのような手続きで使えるのか?

法定相続情報一覧図(認証文付き)は、以下のような手続きで幅広く利用できます。

銀行・証券会社での相続手続き

口座解約、預金の払い戻し、名義変更などの手続きで利用できます。

従来は、銀行ごとに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍などを提出する必要がありましたが、法定相続情報一覧図があれば、これ1枚で済む場合が多いです。特に複数の金融機関を同時並行で手続きする場合、大きなメリットがあります。

ただ、金融機関によっては独自書式を併用する場合があり、法定相続情報一覧図に加えて、相続人全員の印鑑証明書を求められることなどもあります。事前に問い合わせておくと安心です。

不動産の相続登記

不動産の名義変更(相続登記)にも利用できます。

法務局の登記申請書に、被相続人の戸籍謄本の代わりとして添付することで、登記手続きがスムーズになります。

相続税の申告手続き

税務署へ相続税の申告をする際にも、被相続人の相続関係を証明する書類として添付可能です。相続税の申告書には、法定相続人が誰かを示す書類の提出が求められるため、戸籍謄本一式の代わりに法定相続情報一覧図を提出すれば、提出書類を減らせます。

年金・保険の請求手続き

遺族年金や生命保険金の請求など、被相続人の戸籍が必要になる場面でも使えます。

保険会社や年金事務所によっては、一覧図の利用を認めていないケースもあるので、事前に窓口に確認するようにしましょう。

法定相続情報一覧図の作り方

戸籍謄本一式を集める

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、そして相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本でも可)を揃えます。

転籍が多い場合などは、戸籍の連続性が重要になるので、戸籍を読み解いて関係性を確認する必要があります。

一覧図を作成する

法務局のホームページに様式例があるので、被相続人・配偶者・子ども(または兄弟姉妹)などを記載し、相続関係が分かるようにまとめて図示します。

この際、氏名・生年月日・続柄を正確に記載することが大切です。

法定相続情報一覧図には、被相続人と、その相続開始時点で生存している相続人だけを記載します。

例えば、夫婦と子ども2人の家族で父親が亡くなった場合、一覧図には被相続人(父)と、相続人である母と子ども2人の計4人を記載します。

その後、母親が亡くなった場合、すでに父親は相続権を失っているので、母親の一覧図には被相続人(母)と子ども2人の計3人だけを記載します。

<イメージ>

また、もし被相続人の子どもが相続開始時点ですでに亡くなっており、その子に子ども(孫)がいる場合は、代襲相続が発生します。この場合は孫が相続人となり、一覧図に記載する必要があります。

代襲相続が絡むと戸籍の収集が煩雑になり、相続人の確定も慎重を期す必要が出てくるので、専門家に相談することをおすすめします。

また、内容も用途も似ている「相続関係説明図」という書類があるので、ここで「法定相続情報一覧図」との違いを以下で説明しておきます。

| 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 | |

| 使用用途 | ・相続関係を明確化できる ・戸籍謄本などの原本還付が可能 | ・相続手続に利用できる ・戸籍謄本の代わりに提出できる |

|---|---|---|

| メリット | ・記載内容に厳格なルールがない ・自由度が高く、承認が不要 ・戸籍謄本などの原本還付が受けられる | ・公的文書として証明力がある ・様々な相続手続きで利用できる ・1枚あれば戸籍謄本などの原本の提出は不要となる |

| デメリット | ・公的な証明力がない ・一旦、戸籍謄本などの原本を提出しなければならない | ・法務局に申請する手間がかかる ・記載するべき事項が厳格に決められている |

| 法務局の認証 | なし | あり |

法定相続情報一覧図の作成は、戸籍を正確に読み解いて、相続関係を明確に図示する必要があり、法律的な知識も必要になるため、不安がある方は専門家(行政書士や司法書士)に依頼した方が良いでしょう。

申出書と必要書類を準備する

申出書(法務局で配布またはダウンロード可)に必要事項を記入し、以下の必要書類を揃えて、法務局に申出書と一緒に提出します。審査後に認証文付きの法定相続一覧図の写しが交付されます。

<必要書類>

- 法定相続情報一覧図(正本1通)

- 被相続人の戸籍謄本一式(出生時から死亡時までの戸除籍謄本)

- 被相続人の最後の住所を証する書面(戸籍の附票など)

- 相続人の戸籍謄本

- 申出人(代表相続人)の本人確認書類(運転免許証など)

- 代理人によって申出をするときは、代理人の権限を証する書面(委任状など)

法務局への申請方法

書類が揃ったら、被相続人の本籍地や最後の住所地または相続登記申請予定の不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。どこでも良いわけではないので、必ず事前に確認しましょう。

申請方法には以下の2通りがあります。

(1)窓口申請

管轄の法務局に直接持参します。担当者がその場で書類をチェックしてくれるため、不備があればその場で修正や説明を受けられる点がメリットです。可能ならば窓口で手続きすることをおすすめします。

(2)郵送申請

必要書類一式を郵送し、後日「法定相続情報一覧図の写し」を受け取ることも可能です。ただし、不備があると返送されてきてしまうため、事前に法務局に問い合わせて確認しておくと安心です。

まとめ:専門家に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は相続手続きの負担を大幅に減らせる便利な制度です。法定相続情報一覧図の作成は、一見すると簡単そうに見えますが、戸籍謄本の収集や相続関係の正確な把握には、意外と時間と手間がかかります。

特に、被相続人が本籍地を転籍している場合や相続人が多い場合は、戸籍の読み解きに専門知識が必要になることもあります。

法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出を代理できる専門家は、以下の八士業に限られています。弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士

行政書士は、戸籍の収集から法定相続一覧図の作成、申請までをワンストップでサポートできます。

相続手続を安心してスムーズに進めたい方は、ぜひ行政書士に相談してみてください。

この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。

相続手続に関する不安がある場合や、法定相続情報一覧図のみの作成から相続手続全体のご相談まで、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。